文字/廖珮岑、張瀚柏

編輯/蔡岱樺(台灣猛禽研究會祕書長)

兩年一度的亞洲猛禽研討會(ARRCN)與五年一度的台灣猛禽研討會在2025年4月26至27日首度同場於台灣舉行。由緯創人文基金會長期支持的台灣猛禽研究會主辦,共吸引了來自全球16個國家323位與會者,包含來自香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、尼泊爾、菲律賓、韓國、新加坡、泰國、澳洲、玻利維亞、加拿大、美國與德國的65位國際來賓與258位台灣人,口頭發表報告共計53篇,內容涵蓋族群生態監測、聲音學、遺傳學與各國的保育行動。

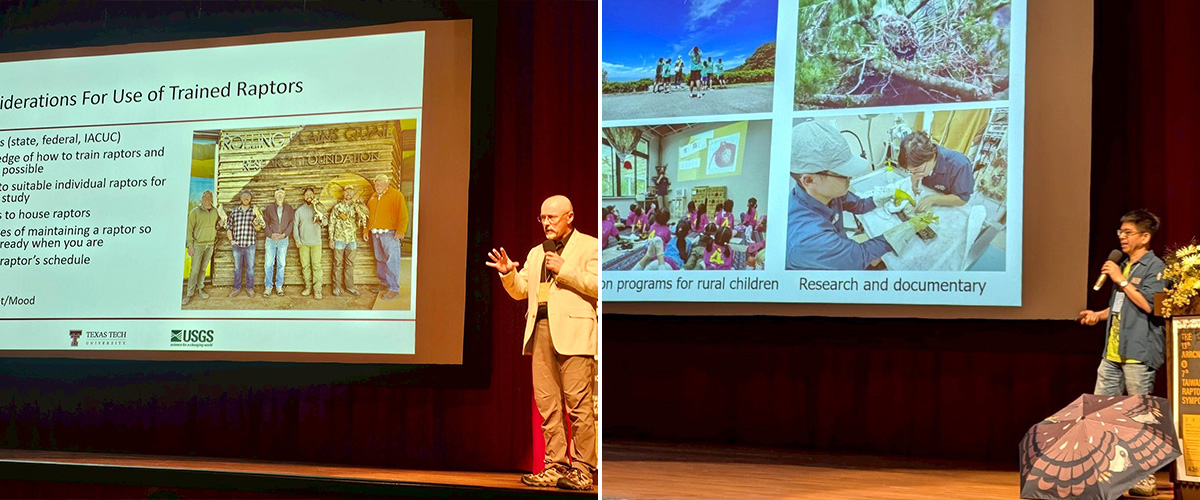

開幕演講由美國德州理工大學自然資源學系的Clint Boal教授帶來台灣保育中非主流的研究與主題:訓練猛禽進行野外研究,從不同文化角度實踐「馴鷹,探討美國獵場如何永續經營管理」。至於如何實際運用呢?演講中的其中一項研究為評估獵物面對猛禽捕抓威脅時的逃逸反應,給予猛禽獵場上的植栽、障礙物如何清除與治理的建議。

左為美國德州理工大學自然資源學系Clint Boal教授,右為國立臺灣師範大學生命科學系林思民教授

猛禽飛進城市生活的適應與危機

台灣的林鵰在過去20年間已經明顯擴張至海拔較低、甚至鄉鎮郊區,可能因適應人為環境、避開台灣獼猴與利用豐富獵物資源所致。此外,黑翅鳶與東方蜂鷹是近年在台灣族群顯著成長的兩種猛禽,可能受益於其對人為地景的適應性。

在適應都市的情況下,台灣的鳳頭蒼鷹與領角鴞也面臨窗殺威脅,鳳頭蒼鷹窗殺後的主要症狀為後肢癱瘓,而領角鴞則是眼部損傷,這或許與日夜猛禽的身體構造與飛行運用不同有關。

東方草鴞的衛星追蹤及食繭分析都顯示,牠們是機會主義掠食者,不只在草生地,也經常利用鹽田與魚塭等地覓食。然而,牠們也面臨環境劇烈的挑戰,例如2024年凱米颱風大幅擾動嘉南平原東方草鴞棲息的河灘地,使草鴞避開淹水與被泥沙覆蓋的草生地,調查也發現個體向河口集中、繁殖期延遲的現象。不過,值得注意的是,草鴞的鳴叫頻率與繁殖期變化有關,特別是一般活動區域的鳴叫量。

台灣的研究顯示其他夜行性猛禽如鵂鶹、角鴞與褐鷹鴞的鳴叫頻度與月相、氣候條件密切相關,日落後與日出前是活動高峰。顯示未來可持續利用聲音調查來做這些不容易見到的夜猛禽的生態監測。

國際研討會連結各地案例,共探同一物種的異同

馬來西亞研究指出大冠鷲具有七種不同的叫聲型態,鳴叫頻率在上午10時最為頻繁,且十二月顯著高於四月,可能與繁殖期相關,再次顯示未來被動聲學監測的發展性。

在台灣常見的呆猛—大冠鷲,研究仍然有驚喜。自動相機調查顯示大冠鷲相較於其他鳥類與哺乳類,有更高的傾向捕食非洲大鍋牛,突顯此外來物種已成為大冠鷲在清晨的主要獵物之一,由於難以藉由傳統觀察法識別,顯示不同調查方法可以補足對於猛禽的認識。

日本熊鷹的研究運用生命條碼技術,分析繁殖期食性,顯示多樣化的獵物種類,且巢材樣本保存時間長、DNA品質穩定,優於其他檢體來源。基因體學分析的結果揭示東北亞熊鷹族群的遺傳結構差異:日本本州與北海道族群具相似特徵,九州則較特殊;台灣的熊鷹則展現出較高遺傳雜合性,特別是台東與其他區域差異明顯,顯示可能存在外來遺傳基因交流。

透過佔據率分析,則發現台灣熊鷹族群自2019年起族群數量上升,特別是北部地區,需結合繁殖調查揭開族群擴張的原因。

遷徙猛禽直觀體現國際合作重要性

台灣與韓國2019-2024年合作的赤腹鷹衛星追蹤研究,整合2021泰國、中國與2016-2019年台灣的資料,揭開赤腹鷹的海陸遷徙線之謎,顯現出赤腹鷹不只有大陸與海洋遷徙兩條支線,海線上也呈現彈性環狀遷徙的特殊形態。

台灣猛禽研究會帶來的墾丁30年的遷徙猛禽監測資料分析,則可看到赤腹鷹、灰面鵟鷹自2016年後遷徙數量上升,可能與菲律賓在2005年改善狩獵有關。而魚鷹與遊隼的數量上升,配合北美、歐洲與日本的數據顯示,兩物種或許正從20世紀DDT瀕臨滅絕中恢復,並且越來越適應都市環境。

從wEDGE指標到在地實踐

在國際上,目前遊隼基金會正在以「區域加權的演化獨特與滅絕風險指數(wEDGE)」為指標,重新評估全球與各區域的優先猛禽保育物種順序,與各地政府與專家合作,並根據各區域的保育資源盤點來規劃保育建議行動。這次研討會許多場報告,可以發現許多國家已經開始以這些建議,建立下一步的保育行動計畫。包含呼籲保育只分布在印度Maharashtra的林斑小鴞,以及印度和尼泊爾的各種兀鷲保育行動。

新加坡則報告了近年的重要發現,包括2021年大冠鷲繁殖、2024年遊隼在市區大樓上繁殖,以及鳳頭蒼鷹在2021年再度觀察到一年之中兩度繁殖成功的紀錄,未來會持續就都市猛禽生態著手保育計畫。

菲律賓的平氏鷹鵰研究,透過7年來社群回報資料分析發現,救傷原因多與人類活動相關,如闖入雞舍的虛弱個體、盜獵與槍傷,顯示該物種在開發地區暴露於高風險環境,同時也急需國家政策保護關鍵棲地。而馬德雷山脈的菲律賓雕巢位研究,除補充繁殖資訊,更結合在地巡守力量,實踐物種與棲地的在地保育。

這之中,印尼帶來大量爪哇鷹鵰的報告,融合25年的研究精華、移地復育研究與保育行動,下一步,希望能將資源放到費氏鷹鵰上,並開啟斯歐角鴞的尋找計畫(最近一次確定紀錄為1866年,只分布在桑義赫群島中的斯歐島)。此外,印尼也將機場鳥擊納入國家行動計畫,猛禽如栗鳶與遊隼被列為高風險群,未來規劃以馴鷹或圈養方式降低鳥擊風險。

壓軸閉幕演講,則由孫元勳教授帶來台灣熊鷹20年的研究成果與精華故事,包含熊鷹繁殖、聲學、行為學、棲地生態,以及排灣與魯凱族使用熊鷹羽毛的民族生態學之研究,為了應對熊鷹族群量下降之問題,並且讓熊鷹羽毛文化得以維持,孫老師與在地部落合力建立熊鷹羽毛庫,並推廣仿真熊鷹羽毛。

研討會的中午休息時間,大會播放了梁皆得導演拍攝的紀錄片《雲端上的白鷹——熊鷹》,讓與會者了解熊鷹研究與其文化意涵。

左為孫元勳教授

凝聚力量 共築國際猛禽保育未來

下一屆ARRCN主席職務的馬來西亞博特拉大學潘忠良教授,在會議上宣示未來對亞洲猛禽保育事務的展望。他提到了猛禽的重要性與現在面臨的威脅,也因此需要社會的關注與保育行動。亞洲尚有許多猛禽仍缺乏研究,特別是各國的留棲及夜行性猛禽,急需填補基礎生物學及族群現況的資訊落差,才能有效的保育猛禽。雖然保育工作經常人力不足,我們更要維繫彼此,維持長期的猛禽保育夥伴關係,串聯研究單位、政府機關、公民團體和跨國合作,才能守護亞洲猛禽。

會議雖然只有短短的兩天,讓大家對於國際猛禽的保育現況有了更宏觀的視角,也串聯彼此的力量激發更多的合作曙光。特別感謝本次會議的合作夥伴,緯創人文基金會、林業及自然保育署和台灣中油共同協力,為台灣猛禽創造更美好的未來。

左二起分別為野灣秘書長綦孟柔、梁皆得導演、緯創人文基金會執行長周文玲

English

English